本篇主要分成三大段:

懶人基本設定、基本操作與支撐設定教學

包含測試後統整出來的1.5v版本中(英)文懶人設定!

給剛開始接觸Kisslicer的玩家可以做個參考喔!

大家可以利用以下的目錄連結快速連接到各章節

章節一.下載安裝

1.下載Kisslicer

1.5V

(1)進入:https://www.kisslicer.com/download.html

(網頁進去有安全性問題是正常的請點"進階">"進入網站"即可)

(2)依照自己的作業系統下載Kisslicer 1.5v

(3)解壓縮Kisslicer

1.5V 不需安裝

2.繁體中文化

(1)下載繁體中文化:

https://goo.gl/a8ABzJ

(感謝"黃克龍"大大的超精美翻譯!造福所有中文使用者阿!)

(3)載入繁中化的po.檔案

章節二.列印機設定

(1)選擇右下"列印機(Printer)" > "硬體設定(Hardware)"

(2)設定"底床尺寸(Bed Size)" X:260Y:240Z:180

(3)設定"底床中心(Bed Center)" X:130Y:120

*底床中心=底床尺寸X:260÷2/ Y:240÷2

(4)如是圓形平台請選:"圓形底床(Bed is Round)"

(5)底床平整度(Bed

Roughness[mm])

Z軸定位(Z-Settle[mm])

Z軸微調(Z

Offset[mm])

均先設為0,後續再按需求調整

2.設定列印機韌體(以鋼鐵人i3為例)

(1)選擇右下"列印機(Printer)" > "韌體設定(Firmware)"

(2)"韌體類型(Firmware

Type)"選 "5D-E 絕對值(5D - Absolute E)"

(3)風扇開(Fan

On) 設定M106 / 風扇關 設定M107

(4)鋼鐵人I3機台不要點開"風扇支援PWM調速(Fan can do PWM)"

否則風扇將無法運作

3.設定列印機速度(Speed)

(1)內容僅供參考,可按照機台可達到速度設定快速列印/細纖速度

(2)另外X,Y軸的運行速度(X,Y Travel Speed)及Z軸速度(Z-Speed)

預設速度很快,因為我是放在房間內怕吵,所以將運行速度均調到50,如不怕吵可以設定機台最快移動速度。這邊的運行速度即是Cura的空走速度,如果想減少牽絲的情況可以加快其運行速度(詳細教學…)(Atom建議預設值為X,Y

Travel Speed:150Z-Speed:100)

(3)列印時快慢速選擇可以在"樣式(Style)下方的

(1)預設不需改

(2)如有多台列印機可按"複製列印機(Copy Printer)"做存檔

章節三、材料設定

1.設定材料(Matl)參數

(以尼龍為例,請依需求跟適合度做調整)

(1)線徑(Diameter):1.75

2.設定材料溫度

(Temperature [C] for the <TEMP>

token)

(1)主要溫度(Main):

215-230

(2)第一層溫度(First

Layer): 215-230

如想讓列印第一層年的比較緊可調高溫度

(3)保持溫度(Keep-Warm)

: 0

(4)熱床(Bed): 0

or 50

3.設定回抽抗牽絲

抗牽絲設定(Destring [mm])

(1)預擠(Prime):8

(2)預擠速度(^vP

):100

(3)回抽(Suck):8

(4)回抽速度(^vS):100

(5)回抹(Wipe):5

4.設定風扇

風扇(Fan/Cool)

(1)循環圈(Loops):100

(2)內填充(Inside):100

(3)冷卻(Cool):100

(4)開啟高度(Fan

Z):3

(5)單層時間(Min

Layer):15

(6)如使用多項材料可以選擇複製材料(Copy Material)

儲存設定

章節四.樣式(Style)設定

(1)層厚(Layer

Thinkness):0.2

依需求調整精細度

(2)擠料寬度(Extrusion

Width):0.4

(3)外殼(表面)厚度(Skin Thickness):0.8

(4)外圍圈數(Num

Loops):3

(5)打開"抗牽絲(De-String)" 、"回抹(Wipe)"、

"轉角隱藏接縫(

Use Corners)"

(6)如有多種樣式需求可按"複製樣是(Copy Style)"做存檔

(二)基本操作教學

接下來教大家簡易的操作方式!

沒碰過的人可能放進圖之後

一時之間會找不到一些旋轉移動指令

所以在這邊為大家做最基本的講解

1.複製模型

(1)可從"數量(count)"的左右按鍵,增加模型的數量

(2)可從上方的"X"做刪除模型

2.旋轉模型

(1)第一種

縮圖畫面中的控制面板 上圖標示 "1."之位置可用"箭頭"或鍵入數字來做旋轉但此種方式只能讓模型以水平於平台的方向旋轉

(2)第二種

對著控制面板的縮圖(鼠標位置)按右鍵會彈出方塊(上圖標示"2"之位置)選擇"轉換方向(Transform

Mesh)"中即可做圖檔的旋轉,旋轉失敗可以選擇"回復原本的方向和尺寸(Restore original orientation)"恢復原本方向。

3.移動模型

Kisslicer不像Cura 可以直接點選模型做移動

他的移動控制位在視窗右下方(我知道很難找XD)

你可以藉由拉動"模型置中(Center)"左邊與下方的拉霸來控制模型擺放位置

4.縮放模型

(1)(上圖標示1.)

第一種也是在右上控制面板的"高度(Height)"的部分做控制

高度內的數值是模型的高度,可以藉由調整模型的高度來做縮放

(2)(上圖標示2.)

第二種方式也是對模型縮圖按右鍵並選擇"由X軸尺寸比例做縮放(Scale by X)"

會出現"輸入X軸縮放係數(X*係數)(Enter

the scaling factor)"的對話框

要放大一倍就輸入"2"縮小1/2 輸入"0.5" 以此類推

(三)支撐設定教學

第三章是教大家如何做支撐的設定

章節一.支撐開啟Bar

支撐開啟的Bar條是負責調整支撐開啟與密度

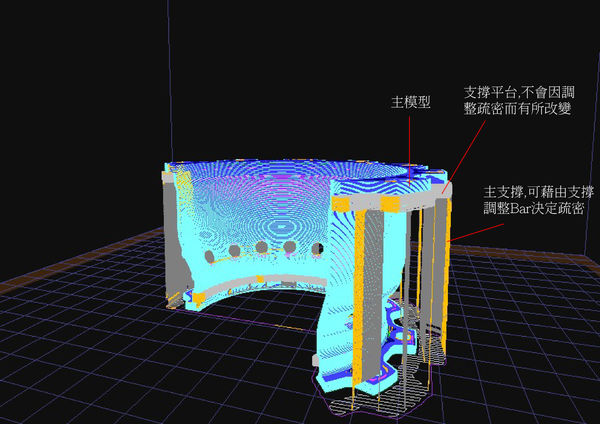

由於KISSlicer的支撐跟模型接觸面會生成較密的支撐平台

可依造列印的需求來選擇密度而不影響模型與支撐接觸面的質感

KISSlicer主要有以下幾種密度

支撐:Off (Support:off) :=>不需要支撐

支撐:稀疏(Support:Coarse) =>大平面支撐建議

支撐:一般 (Support:Rough) =>大平面支撐建議

支撐:普通 (Support:Medium) =>主支撐平面大於3.4mm可設

支撐:密集 (Support:Dense) =>主支撐平面大於2.5mm可設

支撐:精細 (Support:Fine) =>主支撐平面大於1.5mm 可設

支撐:極限 (Support:Ultra) =>主支撐平面大於1mm 可設

測試下來的實驗如下:

2.密集與普通支撐列印測試

從上面測試的結果可以發現,不管選哪一種支撐的密度,於列印時都會出現上下層的差異,上層與主體連接處均會有0.5mm寬的支撐密度,下層才會依造設定密度而有所差異。這樣的好處可以確保大面積列印之支撐拆卸表面的品質,從下面的細拍圖更可以發現其表面品質差異不大。

因此在列印物件如有較大的平面,可以建議設定普通以下即可。

但還沒列印出來要怎麼判斷要選怎麼樣的密度支撐呢?

以下面這個圖檔為例

章節二:筏板模式(開啟Raft)

筏板模式(Raft Type) 即是Cura中的 Raft功能,開啟後可在模型與底板之間多加一層平面,KISSlicer中的Raft有兩個模式

1.網格狀(Grid)

2.線柱狀(Pillar)

可以依造需求來選擇需要的Raft

章節三:預擠物件

預擠柱/預擠圈/牆

預擠物件的功能有以下幾種

1.單層預擠柱(Single

Pillar)

精細列印可避免積熱造成的扭曲

積熱詳細說明參考

(回章節選單)

2.預擠圈(Skirt)

同Cura 的Skirt功能,於邊緣擠出一圈預擠料以避免主體吐料不順

3.短牆(Short

Wall)

雷同Skirt功能,只是預擠圈會繞著支撐做預擠

4.牆體(Wall)

章節四:支撐和物件接觸面設定(Support / Object Interface )

Support / Object

Interface 算是 Kisslicer的精華之一,要長出好拆又漂亮的支撐就看這邊的設定了,其中有以下的設定功能

1.XY間隙(XY

gap):設定值為0.4~1

主要功能是設定模型XY軸與支撐的間隙..恩..用講的不清楚直接上圖吧

上面三張圖式模型上視圖的橫切面,可以看到間隙設定越大,支撐與主體的距離就越遠。此功能的好處是讓不需要長支撐的牆面不會因為頂部的支撐而毀了側面的品質但設定太大可能會造成頂部下垂,設定太小有可能會讓支撐牆面黏到主體牆面不好拆建議設定值為0.4~1 之間,但還是要看模型的類型可以藉由KISSlicer中的"上視圖顯示單層路徑(Shows only a single layer's

paths, with an orthogonal projection)"跟"右邊拉霸"來檢視支撐與主體連接情形來判定設定值。

2.Z間隙(Z gap):設定值為0.4~0.6

Z間隙的功能則是支撐與須長支撐頂部的主體間隙,一樣不多說直接上圖

從上面的圖可以看到支撐與頂部模型的支撐距離會因Z間隙的數值越大而越寬,但在設定上也要特別注意不能設太大,不然也有可能造成頂部主體支撐不足而變形,建議的設定值是0.4~0.6,但注意設的參數要是層厚的倍數!

3.實心(Solid)

從上面的開啟/關閉效果可以發現,實心功能會讓底下"筏板(Raft)變成實心填充,會讓主體底部的品質變佳,但也有機會造成底板難拆,所以開啟前要先評估一下

4.流量增益(Gain)

此功能是減少支撐擠出的流量,減少支撐擠出的粗度,降低物件與支撐的接觸面積,但會使擠出支撐線段不穩定,故建議設定為1

5.Lower

不確定功能暫不介紹

6.懸空支撐係數(Z

Band)

從上面的設定可以發現,設定值越大"支撐平台"就越大

當設定0時會產生2mm高的支撐平台

當設定1時就會產生4mm高的支撐平台

以倍數遞增,最高設定到10

如果整體的支撐都要以支撐平台的密度做列印

直接在(一)支撐開啟Bar 將密度設為"支撐:極限 (Support:Ultra) "即可

7.插入層數(Raft

IntLayers)

插入層數的功能在提高"筏板(Raft)的高度

最高可提高5層,可依需求做調整

章節五:支撐設定

1.產生支撐[角度]( Support [deg] )

產生支撐角度是非常好用的一個功能,3D列印最西往的就是越少支撐越好,因此這項功能支撐你需求來調整其支撐角度,但是此功能與CURA設定相反,所以設定時要多加注意

以下圖為例:

上圖多角度測試的圖形,最小角度為10度,並以每10度遞增

最大角為50度,並利用"產生支撐角度"做測試

由上方可以發現,如果10度角的模型不長支撐,就要設定"角度90"以此類推,這樣大家就可以按造自己機台的能耐來設定長支撐的角度!

2.擴大支撐範圍(Inflate

Support)

撐大支撐範圍功能是將支撐往外長,讓較細緻的頂部支撐的模型為更加穩定

要是有些小地方長支撐量太少容易列印失敗,此時就可以調整這邊的參數提高成功率

3.輔助支撐(Sheath

Main Support)

對於支稱太稀疏或太少的支撐可以長得更加穩固以拖住模型,但還是建議看模型類型來做選擇,不然可能造成支撐難拆的窘境。

章節六:邊裙設定

邊裙(Brim)設定的功能是避免易收縮的材料翹曲,其中有三個功能

1.邊裙(Brim)

邊裙(Brim)設定是可以設定外圍邊裙繞的圈數

設定圈數越多與底板的附著越好,但相對的時間跟材料浪費就越多

2.邊裙厚度(Brim

Ht)

邊裙厚度(Brim Ht)設定是給高收縮的材料(如POM)使用把厚度加厚,但相對清除的難度就會增加,所以還是要看使用者需求

如果底的厚度不夠,邊裙厚度又設太高,會造成邊裙壓在主體上因此要特別注意

3.圓角Fillet

如果有遇到銳角的邊裙會自動轉成圓角,用處不大有需求再設囉!

參考資料

Atom Kisslicer 教學:

3D印表機 DIY 建構筆記 KISSlicer 入門教學:

There are certainly numerous particulars like that to take into consideration. That is a great point to convey up. I offer the thoughts above as normal inspiration however clearly there are questions like the one you deliver up where crucial factor will be working in honest good faith. I don?t know if finest practices have emerged around issues like that, but I'm positive that your job is clearly identified as a good game. Each girls and boys feel the affect of only a second’s pleasure, for the remainder of their lives. best online casino

回覆刪除